Die Stadtbaustelle als Urbane Praxis

Temporäres Bauen als Werkzeug einer kollaborativen Stadtentwicklung

Die Arbeit von Julian Krüger und Lorenz Rhiner wurden beim diesjährigen BDA Masters-Preis des Bunds Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA), Landesverband Nordrhein-Westfalen, ausgezeichnet. Ihr partizipatives Bachelorprojekt „Stadtbaustelle“ am Bonner Chlodwigplatz hat die Jury überzeugt durch visionäres städtisches Engagement, experimentelles Bauen und gesellschaftliche Relevanz.

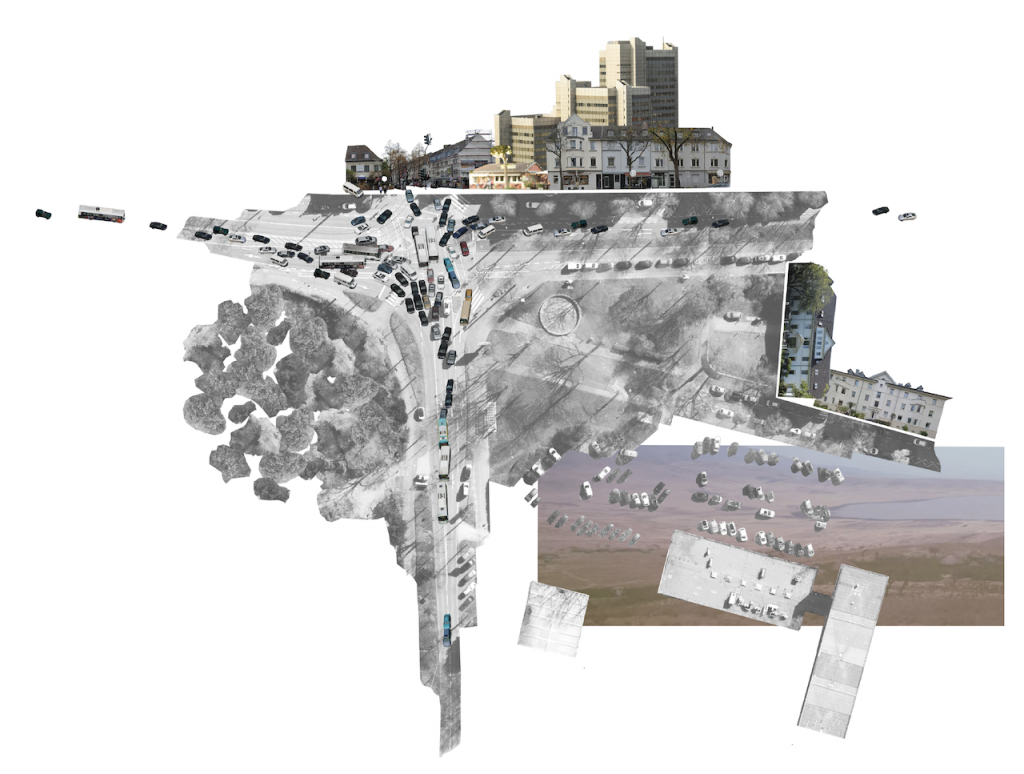

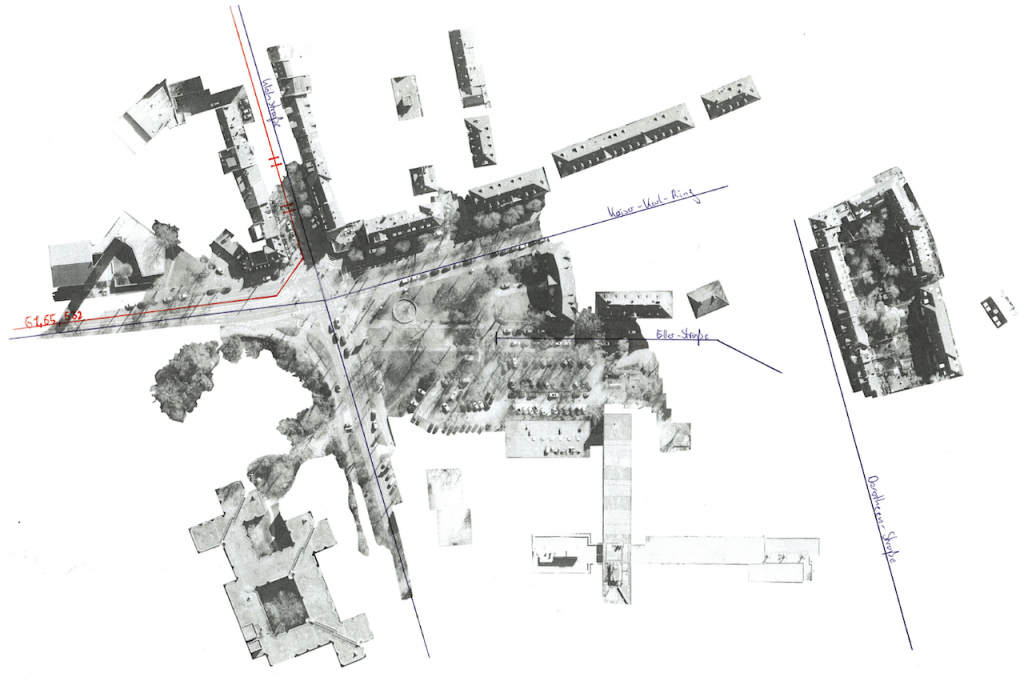

Mit der Bachelorarbeit standen wir erstmals vor der Aufgabe, ein eigenes Thema zu formulieren und eigenständig zu bearbeiten. Unser Fokus lag auf den Begriffen Stadtraum, Bauen und Ko-Kreation – mit dem Ziel, Prozesse gemeinschaftlicher Stadtgestaltung im Sinne der Urbanen Praxis anzustoßen und zu reflektieren. Als konkreten Ort wählten wir den Chlodwigplatz in Bonn, einen bislang wenig genutzten Stadtraum mit Transformationspotenzial.

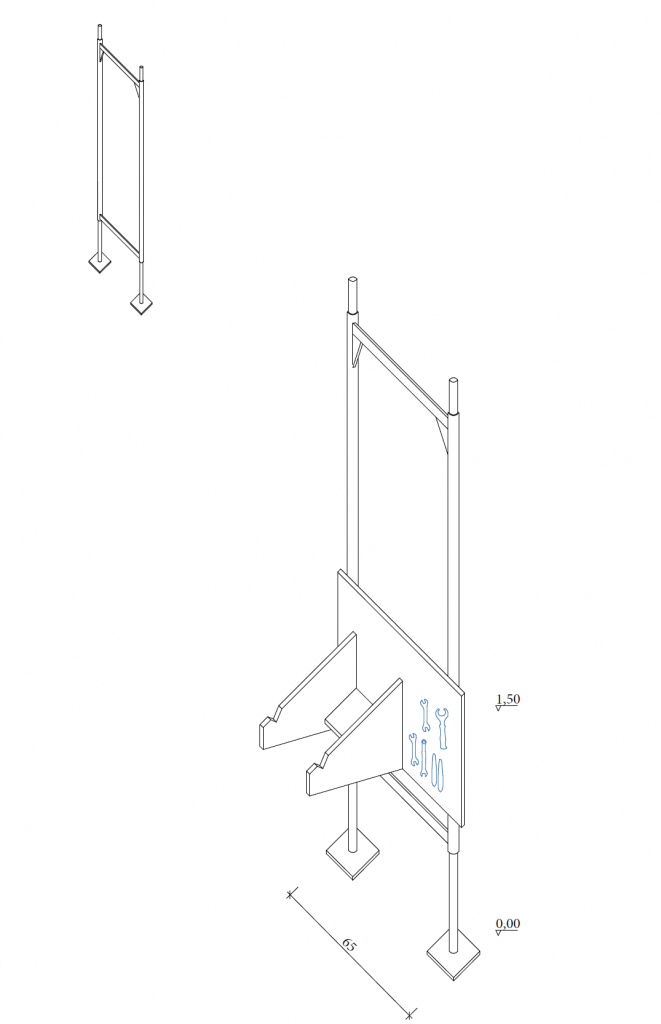

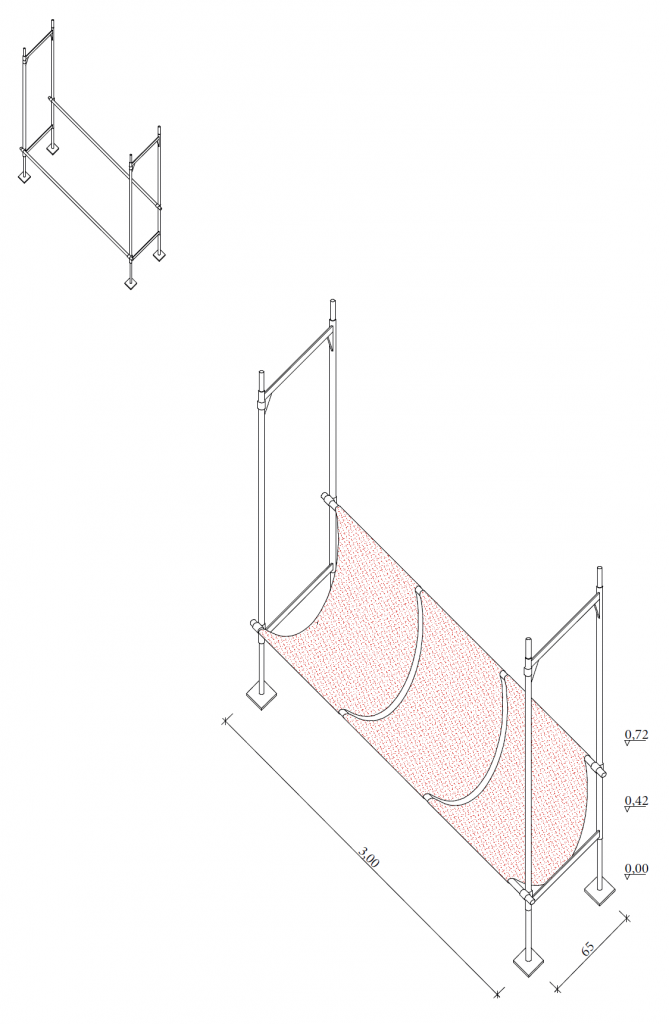

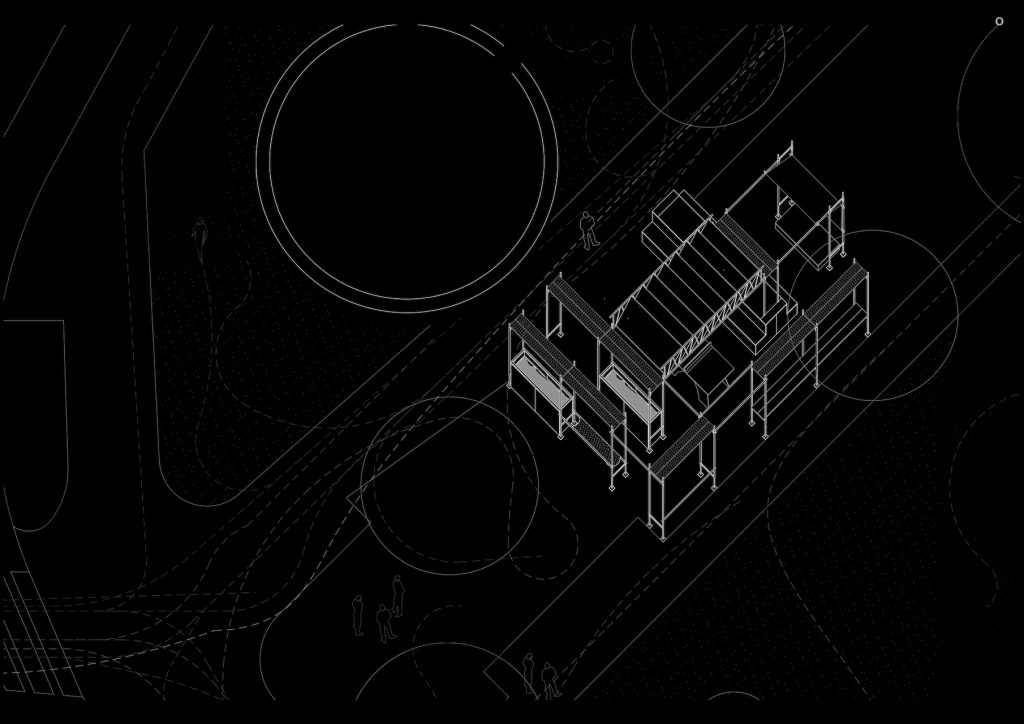

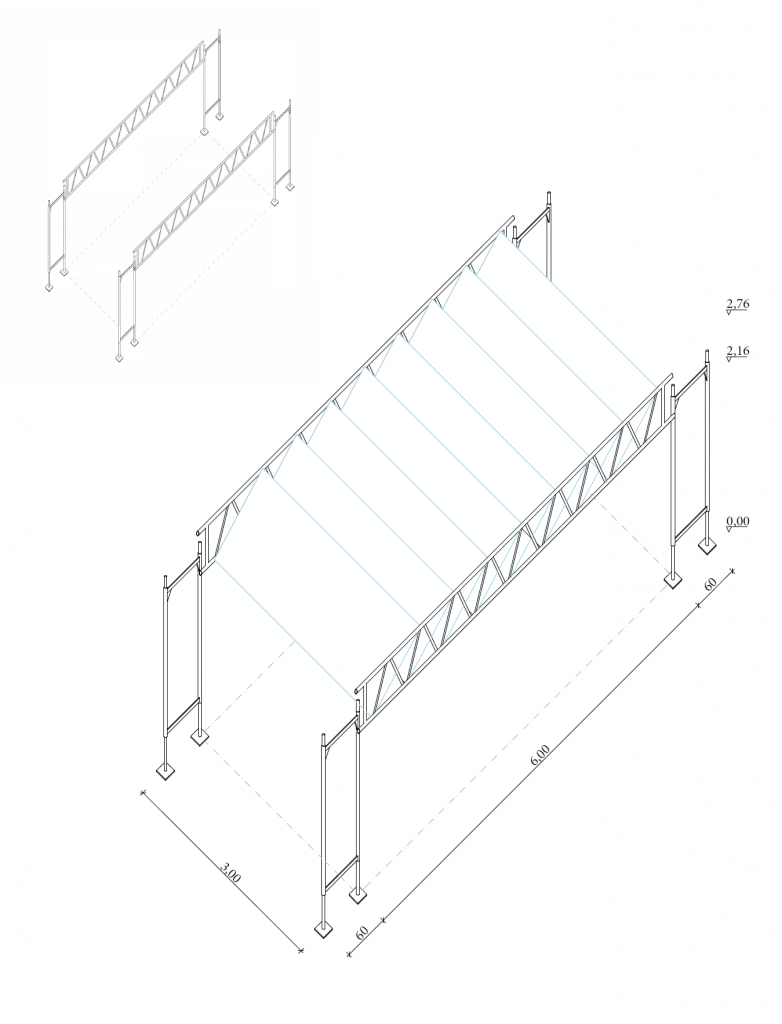

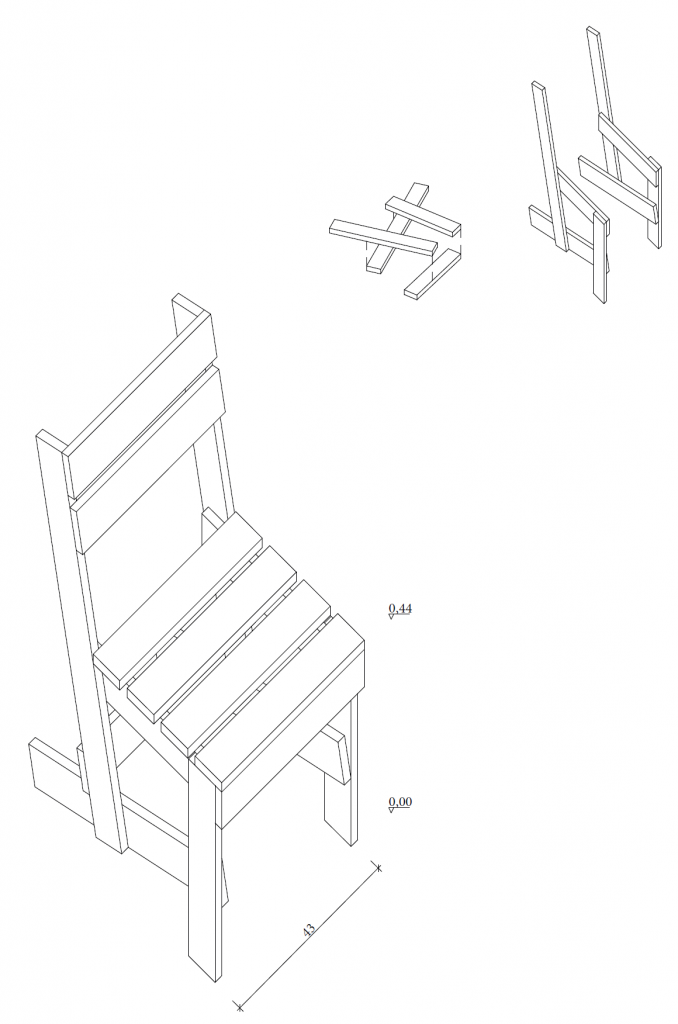

Die Arbeit dokumentiert und analysiert ein viermonatiges Reallabor, in dem wir gemeinsam mit Anwohner*innen planten, bauten und den Platz gestalteten. Anstelle distanzierter Analyse wurden gestalterische, soziale und funktionale Hypothesen direkt vor Ort im Maßstab 1:1 erprobt. Durch Workshops, Bauaktionen und nachbarschaftliche Formate entstand ein Prozess, in dem sich kollektive Verantwortung und neue Nutzungen herausbildeten.

Die Stadtbaustelle versteht sich nicht als abgeschlossenes Objekt, sondern als offener Möglichkeitsraum zwischen Planung und Nutzung. Sie macht sichtbar, dass öffentlicher Raum nie „fertig“ ist, sondern ständig neu verhandelt wird. So wird Stadtentwicklung näher an die Menschen gebracht, die sie nutzen – partizipativ, ortsbezogen und im gemeinsamen Tun.

Im Zuge der Verteidigung durfte die Stadtbaustelle bestehen bleiben: Nach langen Verhandlungen mit der Stadt konnte der DRK-Quartierstreffpunkt Mackeviertel die Verantwortung übernehmen. Seither finden wöchentliche Bautage statt – jeweils montags von 17 bis 20 Uhr. Damit wurde das Projekt erfolgreich in die Stadt integriert und kann heute als Teil lokaler Stadtplanung und -entwicklung verstanden werden.